Ricordi di vita nel ‘900 a Villa Trissino a Cricoli

Vittorio Trettenero

A Napoleone, che già si era impadronito di Piemonte e Lombardia, Venezia si consegna senza opporre resistenza. Con il trattato di Campoformido del 17 Ottobre 1797 Napoleone cede Venezia e i suoi territori all’Austria in cambio di contropartite in Europa e così finisce la millenaria storia di Venezia. Le nuove idee di eguaglianza dissolvono quelli equilibri socio economici che la Serenissima Repubblica aveva assicurato per secoli. Era l’unico Stato con potere condiviso a più livelli fra un’ampia oligarchia mentre nel mondo il potere era ovunque concentrato, per via ereditaria o di scontro, nelle mani del Duca, del Principe, del Re, dell’Imperatore, o del Sultano.

Quelli equilibri contenevano certo differenze sociali di potere e di reddito, ma consentivano sicurezza nel territorio, nei commerci, possibilità di crescita sociale, benessere e, in definitiva, consenso.

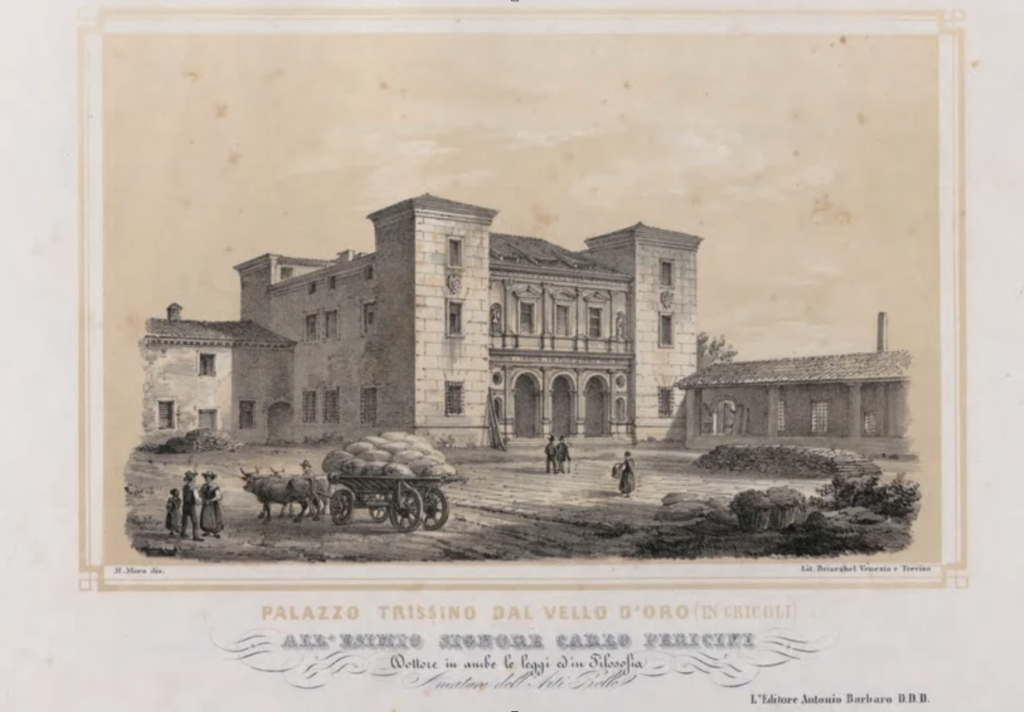

Non più i Trissino, ma contadini abitano Villa Cricoli nell’800. Una stampa di Moro del 1840 ne ritrae le condizioni, un sonetto di Giacomo Zanella ne piange il degrado.

Cricoli, di fontane e di roseti

Bello un di, sulla fertile pianura

Superbe ancor torreggiano le mura,

Di pontefici asilo e di poeti;

Ma gli atri occupa l’erba; e le pareti

Varie di nobilissima pittura

Di rustiche lucerne il fumo oscura

Ed ingombrano rastri, imbuti e reti.

Rose e fonti sparir: taccion gl’ingegni,

Fra cui Palladio garzoncel del divo

Intelletto fe’ chiari i primi segni.

Tu, povero Astichel, solo sei vivo,

Tu che scorrendo e dileguando insegni

Come tutto nel mondo è fuggitivo.

Giacomo Zanella

Nel 1898 Giangiorgio Trissino V° vendette la proprietà a un conte Sforza della Torre milanese. Questi intraprese grandi lavori e si scontrò con la Commissione conservatrice dei Monumenti che inviò nell’Aprile 1899 tre Commissari, tra cui Sebastiano Rumor, ad ispezionare i lavori in corso. Nella sua relazione (Archivio Veneto Tridentino VolIX 1926) Rumor descrive i guasti provocati dal Conte Sforza il quale: “Nemico di quanto sapeva di antico cancello affreschi, decorazioni, scritte; portò via e disperse il busto posto dai Trissino ad Urbano VII; tolse persino le malte ai muri.”

Questo per il Palazzo; “nel frattanto egli aveva eretto un grandioso rurale per oltre cento metri di lunghezza: una serra amplissima, e aveva sostituito al muro merlato di cinta, lungo la via pubblica, una ricca cancellata in ferro battuto della Fonderia Necchi di Pavia, e pilastri di marmo agli ingressi, e sui pilastri statue allegoriche scolpite da Napoleone Guizzon”.

Nel 1910 venne inaugurata la linea ferroviaria Vicenza – Bassano la cui fumosa motrice a vapore era detta “Vaca mora“. La linea passava davanti a Villa Trissino e rimase in funzione fino al 1967.

L’assenza del binario unico consente di datare questa foto prima del 1910.

(Immagine e nota di Francesco Gleria, Direttore Ferrovie Vicentine)

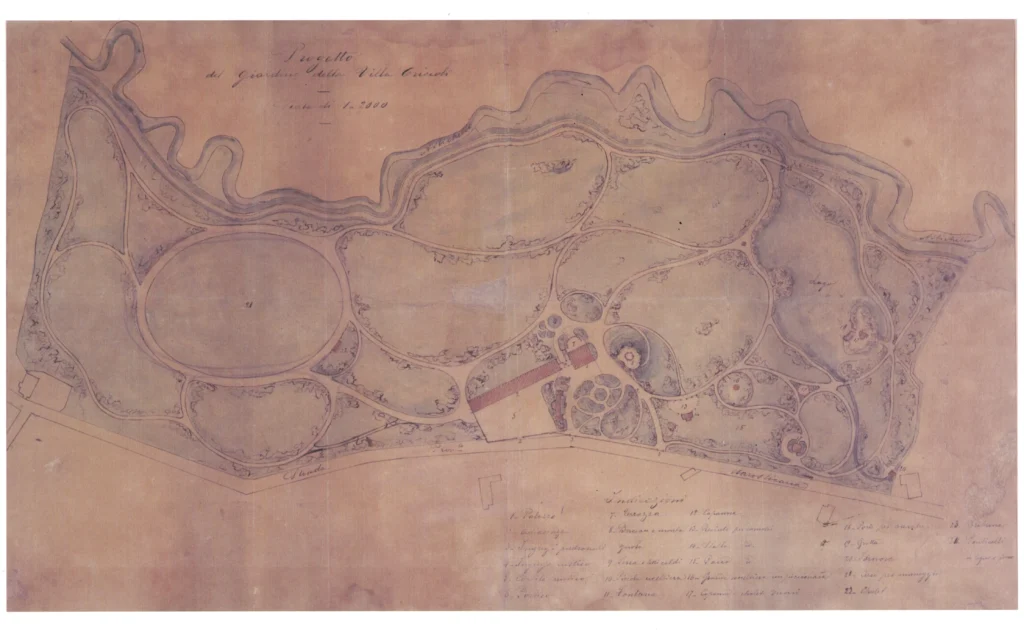

Il conte Sforza della Torre progettò anche un grande parco mai realizzato sui terreni circostanti Villa Cricoli,

egli morì il 4 Dicembre 1913 lasciando eredi l’Ospedale di Bergamo, il Comune di Torre dei Roveri e la Colonia Alpina di Vicenza. Scoppiata la Grande Guerra, Villa Trissino, rimasta disabitata, venne requisita dall’ esercito italiano. La soffitta, usata come prigione di guerra, conserva interessanti graffiti.

Narra ancora Sebastiano Rumor: “nessuno potrebbe immaginare lo strazio compiuto in cinque anni dai soldati. Del Palazzo rimasero soltanto mura e pareti: balconi, porte, pavimenti distrutti e asportati, molte piante del parco fatte bersaglio di tiri. L’11 Novembre 1920 la villa venne acquistata da Francesco Rigo di Arzignano. Con quanto amore egli abbia subito cercato di riparare ai danni maggiori recati ai fabbricati e alla terra, ognuno può vedere e darne lode”

Francesco Rigo (1872-1954), mio nonno materno, era uno stimato agricoltore e allevatore, abitava con la famiglia un’azienda agricola del veronese, a San Martino Buon Albergo, che vendette per comperare la proprietà di Cricoli, messa all’asta.

Era interessato non tanto alla villa, ridotta a rudere, quanto al “grandioso rurale per oltre cento metri di lunghezza” di cui parla Rumor, stalla per 150 bovini da latte con sovrastante fienile, mai usata prima e modernissima per il tempo. Lo interessavano anche i 60 campi circostanti, a prato stabile, irrigati dalla Roggia del Trissino che diparte da località Livellon, sul fiume Bacchiglione, ultimo residuo dei 205 campi che Orso Badoer vendette nel 1482 a Gaspare Trissino, padre di Giangiorgio. Questa stalla ha fornito per cinquant’anni, a kilometro zero, latte alimentare alla vicina Centrale Comunale del latte di Vicenza.

Francesco Rigo rese abitabile da agricoltori il rudere di villa Cricoli, usó con parsimonia materiali e mezzi del tempo: pavimenti in piastrelle di cemento, semplici porte e finestre, un bagno, un primitivo impianto elettrico, riscaldamento con camini superstiti e con stufe in cotto BECHI a più piani, cosicchè il Catasto italiano censi villa Trissino come Fabbricato Rurale!

Così si visse a Cricoli fra le due Guerre e fino all’armistizio italiano dell’8 Settembre 1943, quando con l’occupazione tedesca del nord Italia il piano terra della villa e parte del terreno vennero requisiti dalla Wehrmacht. La famiglia poteva abitare al primo piano e la stalla restare in funzione.

I rapporti furono sempre civili e corretti, ma nel ’44 il Comando tedesco voleva asportare e fondere la cancellata in ferro posta dallo Sforza su strada Marosticana.

Mio padre, Alessandro Trettenero, Primario Oculista dell’Ospedale di Vicenza (dal 1928 al 1961) aveva studiato in Germania e introdotto in Italia la lampada a fessura di Gullstrand (Alessandro Trettenero 1891 – 1965 : La microscopia dell’occhio vivente – Clinica Oculistica di Roma – Tipografia della Camera dei Deputati 1923), strumento base ancor oggi di ogni ambulatorio oculistico, conosceva bene il tedesco e nei momenti di relax leggeva Goethe e ricordava ad alta voce Erlkönig o Lorelei. Riuscì così a convincere il Comandante a rispettare Cricoli, Bene Culturale. Evitò forse di ricordare Heinrich Heine, delicato autore di Lorelei e scrittore ebreo le cui opere, tradotte in italiano da suo Padre, mio Nonno (Vittorio Trettenero 1860 – 1938 – traduzioni: Heine Reisebilder – Figure di viaggio ed. Treves 1922 e Heine Briefe – Lettere ed. Treves 1933), venivano bruciate, dal Nazionalsocialismo nella Bebelplatz di Berlino !

Invano Heinrich Heine aveva scritto un secolo prima dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt am Ende auch Menschen! – la ove si bruciano i libri, si bruciano alla fine anche gli uomini !

Nell’ultimo anno di Guerra, fu costruita una pista per disperdere gli aerei militari nella campagna: dall’aeroporto Dal Molin la pista giungeva alla strada Marosticana, attraversava i campi di Cricoli ed anche il fiume Astichello con un ponte in legno e ritornava all’aeroporto da Nord.

Vicino a strada Marosticana fu costruito a Cricoli un “para-scheggie” in muri di sasso, alti quattro metri, ove aerei da caccia mascherati da teli venivano parcheggiati e di cui ho un vago ricordo. Per consolidare il terreno umido di Cricoli che è il fondo dell’antico Lacus Pusterlae, venne steso fino all’Astichello uno strato di tronchi d’albero coperto poi in cemento. Finita la guerra i vicentini avevano un grande bisogno di legna da ardere, invasero pacificamente la pista per aerei e con mazze e picconi, ruppero la copertura in cemento e asportarono tutto il legname sottostate. Nonno Francesco per anni lavorò con carri e cavalli a pulire il terreno dal pietrame rimasto, usandolo per rafforzare l’argine dell’Astichello.

26 maggio 1944 – Ricognizione aerea del 682° Squadron della R.A.F. sull’aeroporto di Vicenza: rilevato il grande dispersal a est del campo e le aree di decentramento dei velivoli collegate da una pista di oltre 20 km.

Dopo il primo bombardamento del 23 Dicembre 1943 sulla città di Vicenza la gente correva nei rifugi o nei campi, gli abitanti di San Bortolo fuggivano nei prati di Cricoli, ma, visto dai controlli aerei il fatto, i bombardamenti continuarono anche con le bombe a spillo anti uomo. Erano ordigni di 20 centimetri di diametro, lunghi 50, dotati di un lungo spillo che, toccando terra, faceva esplodere la bomba ad altezza d’uomo.

Nel bombardamento del 19 Novembre 1944 vennero uccise nei prati di Cricoli persone ricordate nella lapide posta nella Chiesa Cuore di Maria a San Bortolo e in quel bombardamento mori pure qualche vacca al pascolo di Francesco Rigo.

Negli ultimi giorni di guerra ero sfollato con i genitori nella casa dei nonni paterni a Cornedo, posta sotto la Chiesa di San Bastian, ove Giagiorgio Trissino voleva essere sepolto, ma ove è ricordato solo da un cenotafio.

Davanti alla Chiesa i partigiani avevano installata una mitragliatrice nel piazzale che sovrasta la Valle dell’Agno; avevo allora sei anni e mi era stato proibito salire a San Bastian, ma io scappavo a parlare con i partigiani ed a guardare la mitragliatrice che per fortuna non ha mai sparato. Gli americani erano intanto giunti a Vicenza, accolti con sorrisi e fiori, malgrado i bombardamenti e, dopo i tedeschi, avevano occupato il parco e parte di villa Trissino a Cricoli. I nonni chiesero loro di venirmi a prendere a Cornedo ed io ho un vivo ricordo dell’arrivo di una jeep con stella bianca e del ritorno a Cricoli ove il parco era pieno di mezzi militari e di tanti soldati che mi davano cioccolata e noccioline americane.

La filanda a Cornedo

Nei primi decenni del Novecento esistevano in Veneto numerose Filande ove si traeva filo di seta dai bozzoli di un insetto: il Bombyx mori, il Baco da seta.

La bachicoltura era un’attività importante per famiglie contadine venete: allevavano i bachi da seta, alimentando in primavera le larve con foglie d‘alberi di gelso, per produrre bozzoli le galete da vendere alle Filande.

Ciclo vitale del Bombyx mori : La farfalla, allo stato adulto, depone uova dalle quali nascono larve che si nutrono voracemente di foglie di gelso producendo un filo di seta nel quale si richiudono formando una galeta un bozzolo. Nel bozzolo la larva si trasforma in bigato pupa che fora il bozzolo e ne esce trasformandosi in farfalla. Si chiude così il ciclo vitale.

Per ottenere il filo di seta intatto l’uomo uccide gli insetti con il calore allo stato di pupa (i bigatti ) onde impedire la foratura del bozzolo. Era questa la prima operazione della Filanda, seguiva poi la trattura, detta comunemente filatura: consisteva nel trarre dai bozzoli, immersi in bacinelle di acqua calda un filo di seta continuo che si arrotolava su di un naspo sovrastante. Si ottenevano cosi delle matassine di seta da vendere ad Aziende di tessitura e confezioni.

Bachicoltura, filatura, tessitura, confezioni sono state per secoli attività economiche importanti del Veneto ma, con l’avvento, nel 1945 del Nylon, il mercato della seta crollò facendo sparire nel Veneto e altrove bachicoltura, Filande e piante di gelso nelle campagne.

Ad inizio Novecento una Società aveva costruito nella Valle dell’Agno una Filanda a Trissino ed una a Cornedo. La proprietà era suddivisa in parti eguali fra Marzotto, Zanuso e Trettenero.

Avendo per tempo avvertito minori prospettive per la seta, Gaetano Marzotto uscì dalla società nel ‘39 dicendo che la sua attività era la lana e non la seta.

La proprietà rimase Zanuso e Trettenero, questi ultimi non attivi nella gestione. Mia madre, Lina Rigo, aveva uno spirito imprenditoriale e mal sopportava rapporti condivisi. Convinse così mio padre e suo fratello a chiedere la divisione della Filanda di Trissino da quella di Cornedo: i due opifici vennero stimati equivalenti e si decise di tirare a sorte la divisione . “ Per fortuna quella di Cornedo, vicina alla villa di Famiglia, toccò a noi”, ricordò mia madre, che iniziò poi a gestire la Filanda in prima persona . Acquistava le galete (i bozzoli), la torba per le caldaie alla Miniera Pulli di Valdagno, lavorava talvolta lei stessa assieme alle filandiere: le donne che traevano il filo di seta dal bozzolo in bacinelle d’acqua calda..

La direzione amministrativa della Filanda era situata nell’edificio che una foto d’epoca ritrae in fondo alla piazza di Cornedo. Ho scoperto solo di recente che nel Cinquecento questa era una casa Trissino ove venne trucidato, nel 1576, Ciro Trissino, figlio di Giangiorgio dal Vello d’oro, come ben ricorda Claudio Povolo. (1)

Dopo il 1946, finita la Guerra e crollato il mercato della seta, la Filanda di Cornedo cessò l’attività, subendo la stessa sorte di tutte le Filande del Veneto e altrove. Cessò anche la Bachicoltura e, nelle campagne, scomparvero i filari di gelsi.

Ricordo un amaro commento di mia Madre: se in quell’anno avessimo buttato nell’ Agno, nel fiume, tutti i bozzoli comperati e pagati avremmo perso di meno che a farli lavorare!”.

(1) Claudio Povolo FURORE Cierre ed.

Elaborazione di un’emozione nella seconda metà del Cinquecento

El Marangon – Il Falegname

Nei mesi invernali veniva nell’azienda agricola di Francesco Rigo a Cricoli el marangon. Di cognome Schiesaro, ma conosciuto come Giio Scesaro. Portava suoi attrezzi da falegname, molti ne trovava e a Cricoli ed anche il tavolo da marangon, oggi conservato come ricordo. Dormiva in una stanza al primo piano e quella santa donna di Maria preparava anche per lui da mangiare in cucina.

Nei mesi estivi gli operai addetti alla stalla erano molto impegnati per il fieno nei prati che veniva caricato con forche a mano nei carri di legno e scaricato a mano nella tezza: nel fienile.

D’inverno erano addetti anche al taglio, con menara e segon, (*) di alberi adulti lungo il fiume Astichello. Li portavano alla segheria Sartori, azionata da un salto d’acqua della Roggia del Trissino sull’altro lato di strada Marosticana.

C’ era sempre molto legname a Cricoli, posto a stagionare in tronchi, tavole, tavoloni nel portico della stalla, serviva a Scesaro, el marangon che nei mesi invernali costruiva o riparava carri in legno, posava pavimenti in tavole di legno al primo piano della villa, costruiva e impagliava sedie da cucina tutt’ora in uso. . Ho un vivo ricordo della ruota in legno del carro che veniva completata con il cerchio di ferro: questo, riscaldato a rosso fuoco in un gran falò veniva preso da tre persone con lunghe pinze e posto attorno al cerchio della ruota, il legno fumava al contatto con li ferro rovente che lentamente si raffreddava, si restringeva e restava bloccato attorno al legno della ruota.

Ho visto costruire con incastri fatti a mano e poi impagliare le sedie in legno tutt’ora in uso a Cricoli.

Avevo allora 8/9 nove anni di età. Vedendo la creatività del marangon mi venne voglia di lavorare anch’io con il legno. Il nonno non permetteva a nessuno di toccare il legname messo a stagionare. Ma io presi una volta di nascosto una tavola e cominciai a tagliarla per costruire non ricordo cosa. Un famigliare mi disse: smetti subito, se il nonno ti vede chissà quanto ti sgrida! Così io nascosi i pezzi tagliati sotto il tavolo da marangon.

Il giorno dopo il nonno se ne accorse, chiese chi avesse tagliato quel legno. Saputolo, mi chiamò, raccolse il legno nascosto sotto il tavolo, mi chiese cosa volevo fare e invece di sgridarmi, come temevo, mi diede utili consigli e mi incoraggiò a proseguire. Il commento del nonno che sentii in famiglia: el ga ‘na testa fina quel toseto lì è stata la prima, indimenticabile gratificazione della mia vita!

toseto = ragazzino.

Maria de Marinoni (1909 – 1998)

Giaceva nell’Ospizio degli Infanti abbandonati di San Rocco, a Vicenza. Venne accolta giovanissima dalla famiglia di Francesco Rigo e rimase a Villa Cricoli tutta la vita. Faceva i servizi di casa, collaborava in cucina ove si faceva da mangiare anche per i vaccari che lavoravano in stalla o per Giio Scesaro, el marangon, quando restava a Cricoli.

Mi ha sempre voluto molto bene Maria. In età avanzata le ho trovato una camera singola nella Casa di Riposo di San Giovanni in Monte ove andavamo a trovarla con mia Figlia Anna e la riportavamo a Cricoli per ricorrenze famigliari. Era felice Maria di ritornare a Cricoli ma alla fine mi diceva: te me porti su a San Giovanni, vero stasera parché ghe xe …..qualche evento. Alla sua morte, Anna che ne amministrava i risparmi, ha devoluto il tutto in beneficenza.

E’ sepolta nella tomba di Famiglia.

Solo di recente ho scoperto che il cognome Marinoni ha presenze significative nella storia :

- Giacomo de Marinoni (1676 – 1755) è un matematico e astronomo che ha operato a Vienna e in Italia. A Udine è a lui intitolato l’Istituto tecnico Geometri.

- i Marinoni sono un’importante famiglia di pittori attivi nel Bergamasco da metà Quattrocento a fine Cinquecento

La transumanza

La stalla di Francesco a Cricoli rimase attiva a Cricoli fino agli anni 70 del secolo scorso, le vacche andavano d’estate in transumanza a piedi in montagna. Bisognava allenarle alla lunga camminata, venivano fatte uscire, a spasseiare, così si diceva, con ciocche e bronzini sonanti sulla Strada Marosticana, giravano su Via D’Alviano, allora sterrata e senza case, proseguivano lungo l’aeroporto verso Caldogno, ritornavano, sulla Marosticana e rientravano dopo circa tre ore. La cosa veniva ripetuta per due o tre volte prima della partenza per l’alpeggio a malga Postesina a Vezzena sull’Altopiano di Asiago: un percorso di 80 kilometri. Due mesi prima un operaio era salito con carro e cavallo ad aprire la malga e soprattutto a piantare l’orto. Prima della partenza si caricava su un caretòn a due ruote caldaia in rame, bacini di affioramento panna, zangola per fare il burro, il triso per rompere la cagliata, viveri ed altri attrezzi, al mattino le vacche, munte prima dell’alba, partivano condotte a piedi dal Casaro e da tre uomini che accompagnavano il suono delle loro “ciocche” al canto:

“Din don Din Don Din don

Tre tete al casaro e una al paron”

La mammella della vacca ha quattro capezzoli

Seguiva la mandria il cavallo con il caretòn al quale erano legati i due cani: Adua e Vally la quale ritornò una volta da sola a Cricoli da Vezzena. Salita la strada allora sterrata del Costo, la mandria arrivava nel pomeriggio a Treschè Conca, le vacche venivano munte e passavano la notte in piazza. La mattina seguente, munte di nuovo, partivano per Vezzena ove giungevano a Malga Postesina nel primo pomeriggio.

Le malghe di Vezzena venivano “caricate”, così si diceva, quasi tutte da vicentini che le prendevano in affitto dal Comune di Levico: malga “Postesina” da Francesco Rigo, “I Sassi” da suo fratello Domenico con azienda agricola e stalla a Villa Chiericati a Vancimuglio, malga “Costo di sotto” da Tito Boschetti, loro parente da Bolzano vicentino, malga “Le Fratte” dai Pavin. Il formaggio Vezzena veniva marchiato a fuoco in malga; quello stravecchio era molto apprezzato e per questo veniva portato a Cricoli a stagionare.

Nei primi anni di guerra e poi fino al 1951 ho passato l’estate con famigliari nell’ unico albergo di Vezzena, ma in bicicletta, ero quasi sempre in “Malga Postesina” ove conducevo con i “vaccari” la vita di malga seguendo le bestie al pascolo e alla mungitura che avveniva all’aperto in un recinto, periodicamente spostato, detto “la mandra”. Rigatoni, nella coppa di legno della malga, con tanto burro fresco e formaggio Vezzena vecchio grattugiato sopra, è il cibo più buono dei miei ricordi!

Il termine veneto di vaccaro, allora largamente usato, suona oggi pesante, greve, quasi offensivo mente l’equivalente americano di cow boy evoca un’immagine di agilità, di destrezza, di ammirazione !

Ricordi di guerra a Vezzena

Prima del 1914 Vezzena era territorio dell’Imperial Regio Governo del Kaiser und König Francesco Giuseppe, il confine con il Regno d’Italia era all’Osteria del Termine, a metà strada fra Asiago e Vezzena.

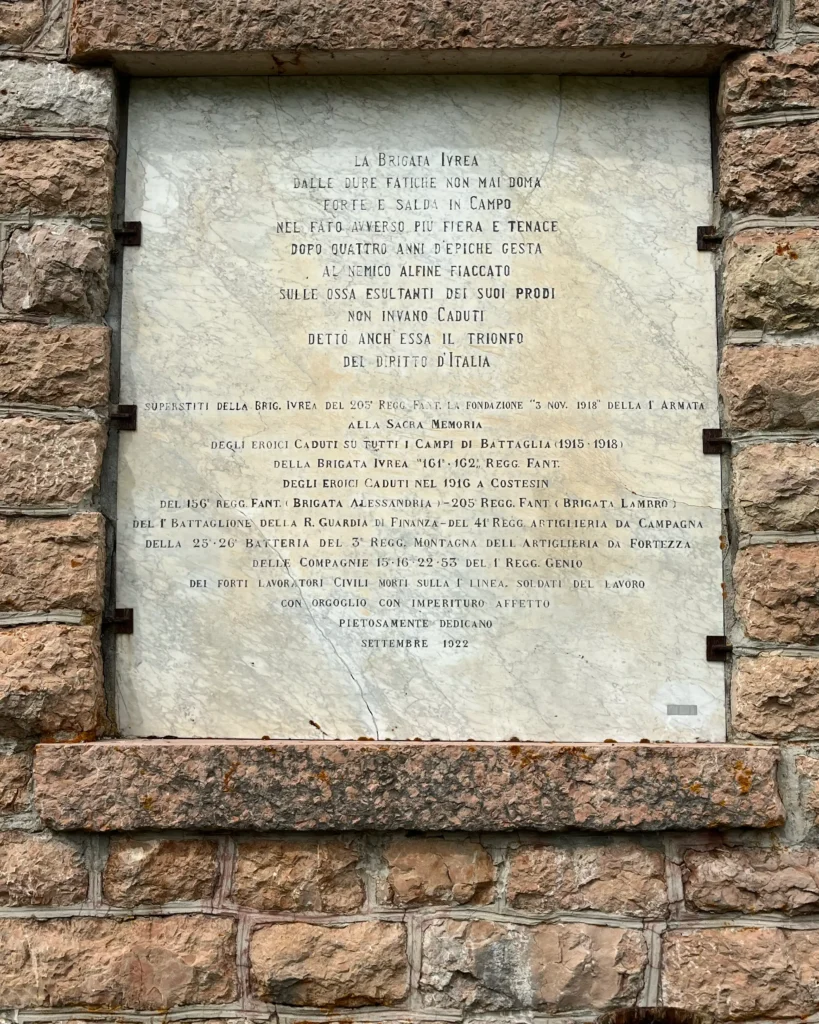

In previsione della Guerra, l’Austria aveva creato nella piana di Vezzena una munita linea difensiva fra Basson e Postesina, saldamente difesa da reticolari e mitragliatrici e dai forti Spiz, Verle, Lusern, mentre sul lato italiano c’era solo il Forte Verena.

Nella notte del 24 Agosto 1915 l’Esercito italiano ordinò un attacco di fanteria alla prima linea austriaca che si concluse purtroppo con la morte di ben 1.048 Fanti e 43 Ufficiali, ricordati da questi cippi.

A seconda Guerra mondiale in corso, nel 1941 o 42 l’ Esercito Italiano fece d’estate manovre militari nella piana di Vezzena in preparazione alle guerre d’Africa, di Grecia, di Russia.

Alla fine della manovra era previsto che il Principe ereditario Umberto di Savoia, passasse in rassegna le truppe e questo suscitava attenzione e attesa fra i pochi ospiti dell’Albergo. Ero in braccio di mia madre che mi aveva posto in mano un mazzetto di ciclamini e, quando Umberto di Savoia, in divisa militare, passò vicino ai pochi presenti, mostrai i ciclamini, il Principe li prese, ringraziando con un sorriso, ma poi cominciai a piangere, perché li aveva portati via. Mia madre mi allontanò in fretta con me in braccio.

Avevo due o tre anni d’età, ho un vago ricordo di questo fatto che veniva spesso raccontato in Famiglia.

Fra l’albergo Vezzena e malga Postesina passavo in bicicletta davanti alla chiesetta ormai cadente, dedicata a Santa Zita che una foto d’epoca mostra assieme ad un Cimitero di guerra. Vennero realizzati nel 1917, dopo che la Strafexpedition austriaca aveva spostato il Fronte di guerra da Vezzena ad oltre Asiago, fu inaugurata dall’ Imperatrice Zita d’Asburgo, moglie dell’ultimo Imperatore, Carlo l°, beatificato nel 2004 da Papa Woytijla.

Non ho mai visto quel Cimitero di guerra che s’intravede nella foto; al posto delle tombe, spostate negli anni 30 del Secolo scorso, c’era ai miei tempi il Prà dei Censiti : il prato recintato, più fertile, pianeggiante e con l’erba migliore di Vezzena ove le vacche all’alpeggio non potevano entrare perchè un certo numero di contadini: i Censiti appunto del Comune di Levico avevano un antico diritto di farvi il fieno. Anni fa vidi invece crollata la chiesetta di Santa Zita che Alpini e Kaiserjäger hanno ora ricostruita in forme simili, lavorando assieme.

Fresco di studi elementari sulla storia della grande Guerra e sulla liberazione di Trento e Trieste dall’oppressione austriaca, provai un giorno a parlarne a Vezzena con un trentino non più giovane: “eh no no” mi disse “ti non te capissi gnente, quelo de Cecco Bebbe sì che gera un governo serio. No quelo dei ‘taliani che xe vegnù dopo” ! Rimasi sgomento e incredulo, ma così cominciai a capire che le verità hanno spesso più aspetti da conoscere e da meditare: fu una scuola di vita molto utile.

Sorge a proposito altro ricordo ben più recente: ero a messa in Agosto a Grado nell’affascinante basilica del V° Secolo di Santa Eufemia (epoca nella quale le Chiese dell’Illiria e della Dalmazia aderivano allo Scisma dei tre Capitoli del Concilio di Antiochia del ‘451) era affollata per una qualche ricorrenza al suono di musica a me sconosciuta. Alla fine chiesi informazioni a persona attenta e partecipe. Si ricorda, mi disse, il genetliaco di Francesco Giuseppe ed anche la beatificazione del successore Carlo l° “e se canta ea Serbidiola !”. Non sapevo cosa fosse questa Serbidiola.

Su musica di Haydn, è il Kaiserhymne prima del Regno Lombardo veneto, poi dell’Imperial Regio Governo, K und K, di Francesco Giuseppe, nella sua parte italiana di Trento e Trieste. Il testo tedesco è stringato e conciso: Gott erhalte, Gott beschütze unsern Kaiser, unser Land, ma in italiano venne diluito in: Serbi Dio l’Austriaco Regno, guardi il nostro Imperator: popolarmente conosciuto appunto come la Serbidiola!

La funicolare per trasporto legname a Vezzena

Il trasporto del legno dalle Alpi alla pianura è avvenuto fin dall’epoca romana, con la fluitazione nelle acque del Piave, del Brenta, dell’Adige.

Dalle Dolomiti i tronchi scendevano nel corso del Boite o del Cordevole verso il Piave, erano controllati dai Menadàs con lunghi anghièri per evitare ingorghi e convogliati alle segherie presenti nell’alto corso del Piave ove venivano squadrati e tagliati a misura; si formavano poi zattere che scendevano verso la pianura e verso Venezia, mantenute al centro della corrente dai Zatèr che ritornavano a fine turno a piedi al loro punto di partenza. Le zattere servivano anche al trasporto di cose e Persone.

La natura carsica delle Prealpi vicentine ha invece sempre assorbito tutte le acque piovane e non ha permesso la formazione di corsi d’acqua superficiali verso la Pianura.

I tronchi d’albero venivano quindi trascinati da cavalli al bordo degli altopiani e fatti scivolare a valle. La via più spettacolare è la Calà del Sasso: una canaletta selciata fiancheggiata da 4.444 gradini dai quali veniva controllato lo scivolo dei tronchi per 810 metri di dislivello da località Sasso sull’Altopiano di Asiago a Vastagna sulle rive del Fiume Brenta lungo il quale i tronchi fluitavano poi verso la Pianura.

Ma in epoca moderna: negli ultimi anni 40 del Secolo scorso venne costruita una funicolare su piloni in legno per il trasporto di tronchi attraverso l’Altopiano di Vezzena fino al bordo che strapiomba sul Lago di Levico. Per noi ragazzi la sfida era farci trasportare dalla funivia in barba a tutti i divieti.

Dove il fascio di due o tre tronchi, legati fra loro, passava vicino a terra avevamo costruito un rialzo dal quale si poteva facilmente salire sui tronchi e venir trasportati per un centinaio di metri, ove si poteva saltar giù senza pericolo. Per un po’ tutto andò liscio, ma un giorno la funicolare si arrestò mentre eravamo in un punto ove lo scendere era davvero troppo alto e pericoloso. Lunga attesa con ansia e allarmi, poi la funicolare ripartì e potemmo saltar giù al solito posto, più avanti.

Seguirono molti rimproveri e punizioni, rimase però il ricordo di una piccola impresa da ragazzi e il dubbio che l’arresto fosse voluto per creare spavento e farci smettere.

Le Quaglie – el Quaiarolo

Il richiamo delle quaglie in amore “tacc quì qui” risuonava di balza in balza, forte e chiaro nella piana di Vezzena d’estate e di sera entrava allora in azione el Quaiarolo: era questo il soprannome di uno dei vaccari della Malga ed anche il nome dello strumento da lui usato. Con la falce aveva rasa l’erba di un luogo pianeggiante e solitario. Sedeva a gambe incrociate sull’erba alta di un lato tenendo in mano una rete circolare dal diametro di un metro, fissata su un manico di legno. lo stavo dietro a lui in assoluto silenzio.

All’ imbrunire iniziava a richiamare le quaglie con il fischietto quaiarolo: “tacc quì qui” – “tacc quì quì“. Giungeva la risposta “tacc quì quì” di una quaglia a destra, di un’altra, più lontana, a sinistra; avanzavano lentamente nell’erba alta e si avvicinavano al richiamo continuo finché una quaglia appariva nello spiazzo d’erba tagliata zampettando a piccoli balzi verso el Quaiarolo ma questi abbassava di scatto la sua rete circolare e la povera quaglia finiva in tecia il giorno dopo: una prelibatezza!

Naturalmente la cosa era vietata: è però un bel ricordo dell’Uomo Primordiale:

cacciatore!

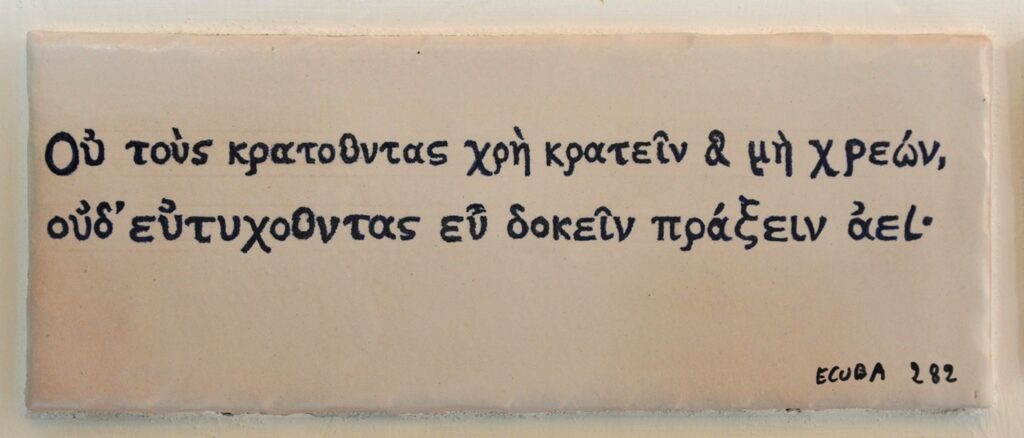

Iscrizioni greche e latine a Cricoli

Nel 1899 la a Commissione conservatrice dei Monumenti incaricò Sebastiano Rumor e due Commissari di “render conto dello stato della villa e di ciò che era necessario conservare”.

La relazione di Rumor proponeva di conservare:

- L’intonaco dipinto con stemmi e iscrizioni greche e latine

- Le scritte negli stipiti delle porte a pianterreno

Genio et studiis

Otio et Musis

Virtuti et quieti

Aeternae memoriae Batiss. Urbani VII. hosp.

Ma il proprietario del tempo il Conte Sforza, dice il Rumor: “mancava affatto di ogni educazione d’arte e, nemico di quanto sapeva d’antico, mal poteva comprendere la necessità di conservare vecchi stipiti, frammenti di decorazione, scritte ch’egli non capiva”.

Quindi nulla di tutto questo venne conservato e, dopo la morte del Conte Sforza nel 1914 e l’occupazione dell’Esercito Italiano durante la Grande Guerra, “del Palazzo rimasero soltanto mura e pareti: balconi, porte, pavimenti distrutti e asportati, molte piante del parco fatte bersaglio di tiri”, narra Sebastiano Rumor.

Francesco Rigo, mio nonno materno ed io abbiamo conservato, restaurato e cercato di far vivere Villa Trissino nell’ Epoca attuale, tanto diversa dall’ Epoca nella quale venne costruita !

Giangiorgio Trissino aveva una vasta cultura latina, greca, in volgare: sostenne l’introduzione nell’alfabeto italiano di lettere greche, tradusse in italiano il De Vulgari eloquentia di Dante; è l’autore di Sofonisba, prima tregedia moderna europea che inaugurò il Teatro Olimpico di Vicenza, ispirò Corneile e Schakespeare, venne rappresentata nel Castaello di Blois per Caterina dé Medici, Regina di Francia

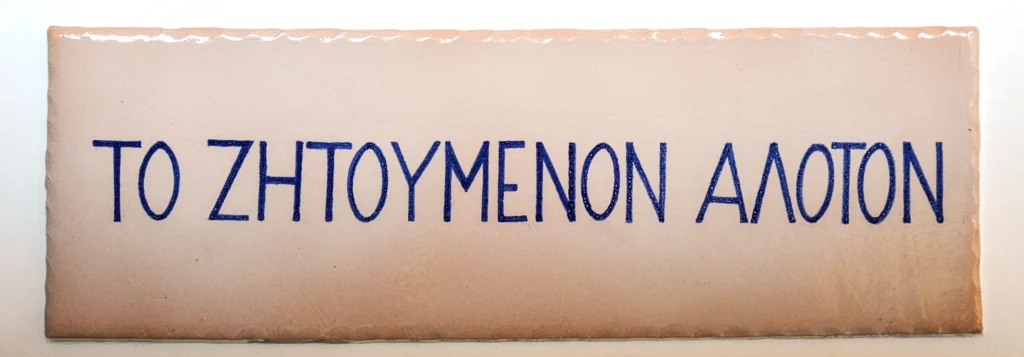

Quando l’Imperatore Carlo V° lo fece cavaliere dell’Ordine Borgognone del Toson d’Oro Giangiorgio Trissino volle nel proprio stemma il verso 110 dell’Oedupus Thyrannos di Sofocle

Frequentando a Siracusa rappresentazioni di Tragedie greche ho ritrovato ammonimenti di antica saggezza e di viva attualità che mi è parso giusto riportare a Cricoli su tavolette in cotto, opera di un artigiano di Nove.

Deve fuggire la guerra colui che ragiona bene

Chi comanda non deve comandare quello che non bisogna comandare

Chi ha una buona sorte non deve credere che duri sempre

Ed anche di Tommaso d’Aquino :

Compito della prudenza è non solo considerare la ragione

Ma anche la sua applicazione alle opere che è il fine della ragion pratica

Ho anche riprodotto su supporto cartaceo amovibile, le scritte negli stipiti delle porte a pianterreno citate da Rumor:

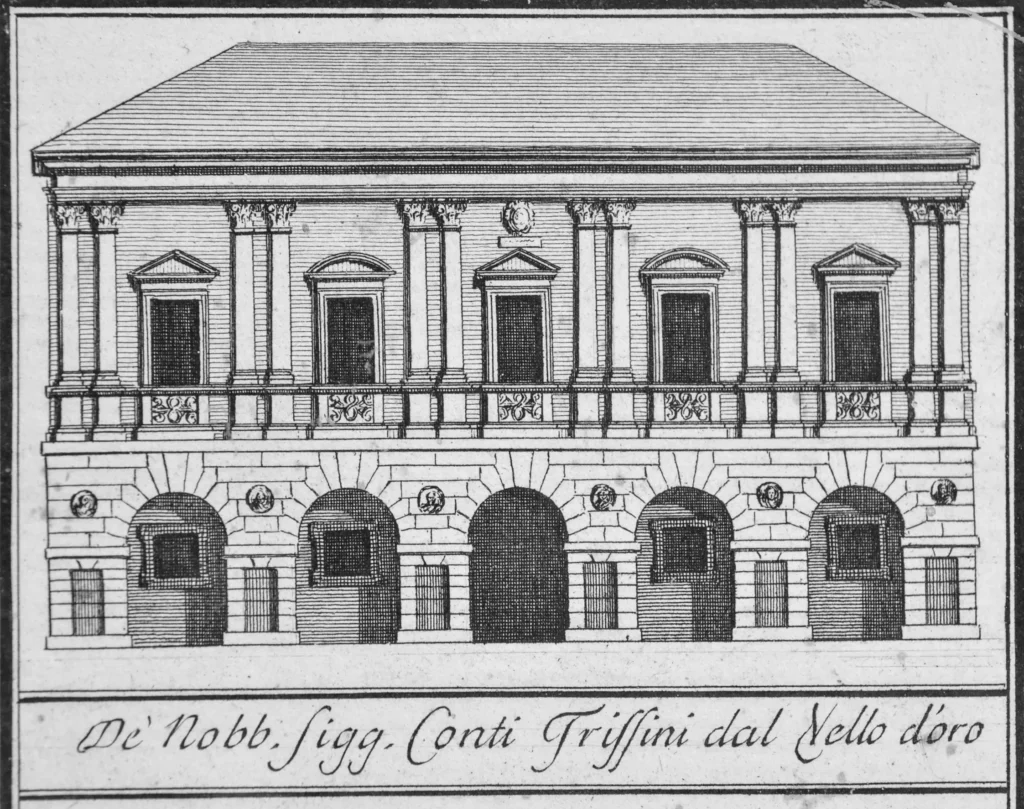

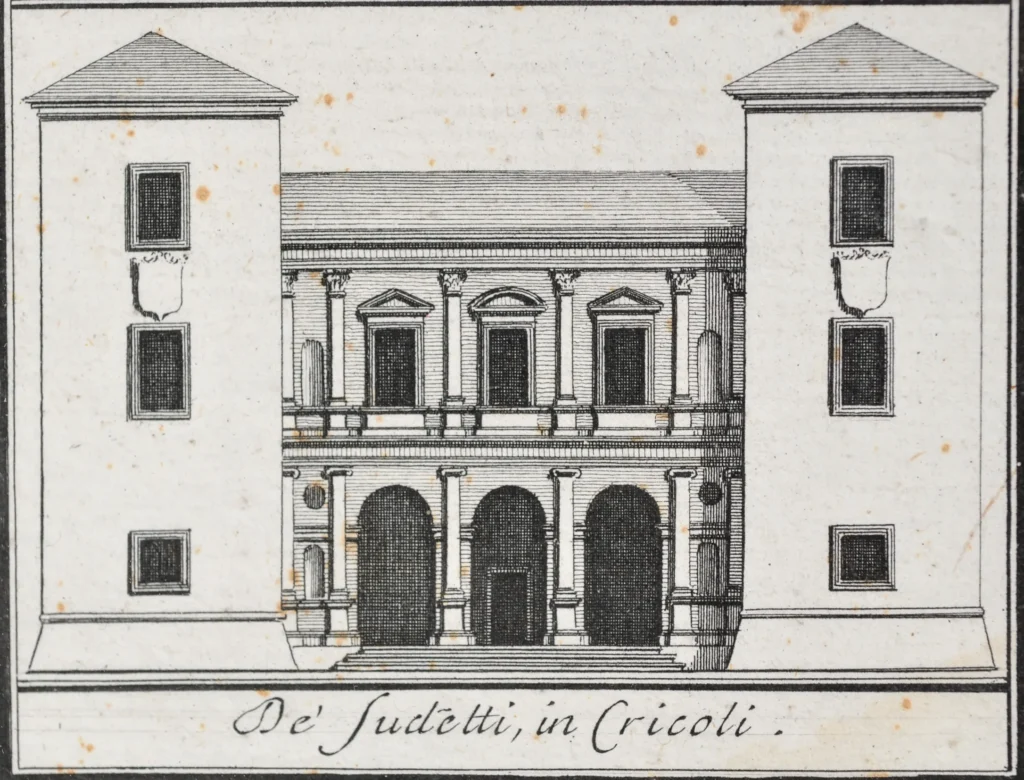

Ultimi interventi dei Trissino a Cricoli e nel palazzo Civena

Nell’anno 1800 Teodoro Trissino intervenne, a Cricoli, casa di campagna, con gli architetti Ottone Calderari e Giacomo Fontana.

Sostituì con un banale prospetto neo classico quella facciata posteriore, che Ottavio Bertotti Scamozzi aveva descritto nel 1761 ancora in foggie gotiche . (*) L’intervento è ricordato da questa iscrizione:

TEORORUS TRISSINUS CURANTIBUS FILIIS REFECIT ET ORNAVIT AN MDCCC

Teodoro Trissino, con l’aiuto dei figli rifece ed ornò anno1800

Il lapicida aveva persa ormai familiarità con il latino e scolpì Teororus invece di Theodorus.

Archivio Trettenero

Vent’anni dopo il figlio di questo Teodoro, un’altro Gian Giorgio, intervenne nella casa di città: il Palazzo Civena, opera giovanile del Palladio ove si legge un’iscrizione dai caratteri eguali, per dimensione e tipologia, a quella di Cricoli:

IOANNES GEORGIUS TRISSINUS THEODORI FILIUS RESTAURAVIT ET AUXIT MDCCCXX

Giangiorgio Trissino Figlio di Teodoro, restaurò ed ampliò 1820

E’ forse questo l’edificio ove il primo Giangiorgio dal Vello d’oro fu cacciato, infermo, dal figlio Giulio, Canonico della Cattedrale di Vicenza, con l’aiuto della magistratura veneziana “quae nati in patrem comprobat insidias., (**) che avvalora le insidie del figlio verso il Padre.

*Scamozzi “Forestiere istruito della Città di Vicenza” – 1761

** G G Trissino – sonetti

Interventi a Cricoli di fine ‘900 – 2000

Nel 1970 ebbi l’incarico famigliare di conservare e di far vivere Villa Trissino a Cricoli e di andarvi ad abitare con la famiglia.

Per il Catasto era un Fabbricato rurale, c’erano infiltrazioni d’acqua e marcescenza nelle travi del tetto, era priva di riscaldamento, con impianti idrico sanitari ed elettrici primitivi, con pavimenti e serramenti in degrado.

La Stalla, costruita dallo Sforza nel primo 900, non veniva usata da tempo ed aveva problemi statici.

La Roggia del Trissino che da anni aveva irrigato i prati di Cricoli, azionato la segheria Sartori ed alimentato persino una troticoltura, era in abbandono e trasformata in una fogna a cielo aperto da scarichi delle costruzioni degli anni 50 e 60 del secolo scorso lungo il suo percorso.

La serra, priva di vetri e mai usata, era un roveto selvaggio e rifugio di vipere.

Le abitazioni degli operai: vuote da tempo e senza servizi.

Avevo la responsabilità e soprattutto il dovere morale di conservare e di far vivere un luogo importante per la Storia, per l’Arte e per la Città di Vicenza. La cosa più urgente era mettere in sicurezza la Villa da infiltrazioni d’acqua dal tetto: primo lavoro è stato quindi il consolidare la struttura lignea e rifare il manto di copertura del tetto.

Per oltre cinquant’anni ed a più riprese sono poi seguiti diociotto interventi agli interni, agli esterni della Villa, al parco, alla cancellata in ferro e ghisa, alla Serra, fino al restauro delle facciate e al nuovo ripasso del tetto del 2023. Tutto realizzato con risorse famigliari senza alcun contributo esterno.

Ristrutturare la stalla ad uso direzionale con ampio parcheggio per lo Studio ADACTA ha richiesto ben quattordici anni di traversie burocratiche: dal 1999 al 2013 !

Il progetto dell’Architetto Andrzej Pereswet – Soltan è stato pubblicato su rivista di Architettura ed ha reso il complesso di Villa Trissino a Cricoli accessibile al pubblico. L’ampia sala convegni viene usata di frequente per eventi privati o pubblici.

Villa Trissino a Cricoli oggi rivive: è abitata e quando il cancello è aperto, l’accesso al parco e agli esterni è libero e sono disponibili opuscoli informativi sulla sua storia, su Giangiorgio Trissino, su Andrea Palladio.

Su accordi specifici lo stesso avviene per eventi organizzati dal Comune di Vicenza, dall’UNESCO, dall’Associazione Italiana Dimore Storiche ADSI, dall’Associazione Ville Venete, da altri.

Pochi sono gli edifici storici ancora abitatati: alcuni sono divenuti sedi comunali, come a Vicenza o a Bolzano vicentino, il palazzo Chiericati è divenuto museo. Le ville di maggior prestigio o affrescate sono aperte al pubblico solo a pagamento, altre per attività agricole, per eventi, o per residenze brevi.

Per conservare, restaurare, far vivere edifici storici bisogna ricercare soluzioni rispettose del loro valore artistico e della loro storia ma che ne consentano nel contempo la fruizione e l‘uso in un‘epoca profondamente diversa da quella nella quale furono costruiti.

Nella ristrutturazione ad uso direzionale della stalla di villa Trissino a Cricoli ho preteso da un lato la massima coibentazione possibile ed infatti l’edificio è classificato in fascia energetica A , dall’altro riscaldamento e condizionamento con pompe di calore, senza uso di combustibili fossili.

Da un punto di vista ecologico questo funziona se viene usata energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, altrimenti si sposta solo l’inquinamento ambientale da Vicenza alle centrali elettriche ove si bruciano combustibili fossili.

Per motivi ecologici e in attuazione di indirizzi europei e nazionali, vorrei ora rendere Villa Trissino a Cricoli , bene vincolato e patrimonio Unesco, indipendente, almeno in larga parte, da combustibili fossili e non inquinante, realizzando un impianto fotovoltaico, su progetto dell’Architetto Umberto Saccardo, a copertura delle auto nel parcheggio autorizzato.

E’ un progetto questo che solo la sensibilità ecologica per il futuro del Pianeta e per Villa Trissino a Cricoli può indurre una persona di 86 anni, come me, a pensare e, ove possibile, ad attuare!

14 Dicembre 2025

Vittorio Trettenero